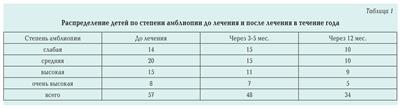

Таблица 1 Распределение детей по степени амблиопии до лечения и после лечения в течение года

Таблица 2 Динамика остроты зрения амблиопичного глаза до лечения и после лечения в течение года (М±m)

Общепринятым является положение о необходимости проведения активного лечения косоглазия и амблиопии у детей дошкольного возраста. Кроме того, восстановление бинокулярного зрения и полноценной остроты зрения к моменту поступления ребенка в школу является одним из главных условий, гарантирующих нормальную зрительную работоспособность школьника, дальнейшее правильное развитие его зрительного анализатора.

Дети с нарушением со стороны органа зрения не так охотно участвуют в играх, с трудом сосредотачиваются, рассеяны, медленнее выполняют предлагаемые задания. Поскольку плеоптические и ортоптические тренировки требуют именно внимания, усидчивости, способности сосредоточиться, то отсутствие этих качеств у детей снижает эффективность лечения амблиопии даже с применением современной аппаратуры и составляет от 40 до 60% [3]. Часто для достижения должной эффективности требуются годы в связи с нерегулярным посещением кабинета охраны зрения детей в силу занятости родителей.

Известно, что дети, страдающие глазной патологией, часто имеют нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, и, прежде всего, это сколиозы, нарушения осанки, плоскостопие [2].

При амблиопии выявлено нарушение гемодинамики головного мозга. Сенсорная депривация усугубляется нарушением осанки и расстройством кровообращения на уровне шейного отдела позвоночника, что ведет к гипоксии головного мозга [4].

Так как процесс формирования бинокулярного зрения очень продолжителен и сложен, то организация детских садов комбинированного вида, включающих в штатное расписание офтальмолога, невролога и ортопеда, обоснована.

Цель

Оценить создание благоприятных условий воспитания и изучить эффективность лечения детей с нарушением зрения в детском саду комбинированного вида.

Материал и методы

Под наблюдением находилось 103 ребенка с офтальмологической патологией. Из них у 33 детей имелась врожденная патология (врожденная миопия, частичная атрофия зрительного нерва, нистагм) и у 70-ти детей диагностировано косоглазие (у 61 ребенка – сходящееся, у 9 – расходящееся) с аметропиями. Косоглазие сочеталось с амблиопией различной степени. На начало года амблиопия слабой степени выявлена у 14 детей, средней – у 20, высокой – у 15, очень высокой степени – у 8. У детей группы, не достигших трехлетнего возраста, определяли амблиопичный глаз пробой с перекрыванием (оценка по двигательной реакции или возникновению каприза ребенка при закрытии лучше видящего глаза), а степень амблиопии выявить не представлялось возможным, так как дети не разговаривали.

Гиперметропическая рефракция была у 61 ребенка, миопическая – у 9. Выявлено нарушение осанки у 20 детей, сколиоз – у 5, деформация грудной клетки – у 2, плоскостопие – у 23. Диагностированы резидуальная энцефалопатия у 26 детей, невроз – у 7, вегетососудистая дистония – у 32.

В детском саду имеется полное техническое оснащение для лечения амблиопии и косоглазия, включающее компьютерные программы.

В комплекс лечения входят: тщательная коррекция остроты зрения для дали и близи, окклюзия лучшевидящего глаза (при амблиопии слабой и средней степени на 3-4 часа, высокой и очень высокой на весь день), аппаратное плеоптическое лечение (при амблиопии слабой степени добавляли ортоптическое), массаж классический с учетом индивидуальных особенностей и с учетом рекомендаций невролога (10-15 сеансов 2-3 раза в год), занятия лечебной физкультурой (групповые и индивидуальные методы), медикаментозная терапия, направленная на улучшение микроциркуляции (ноотропы, вазодилятаторы, магнитотерапия на воротниковую зону), занятия с психологом. Вышеперечисленное лечение проводим с согласия родителей.

Одним из этапов лечения амблиопии является ношение окклюдора на лучше видящем глазу. Амблиопичный глаз как бы насильственно включается в работу, что ведет к постепенному повышению его функций. Дети с большой неохотой соглашаются закрывать лучше видящий глаз, так как это ограничивает их возможности в активных играх. Родители отмечают, что дети стесняются окклюдора на городских игровых площадках, однако в детском саду с легкостью соглашаются их носить, так как в группе таких детей много. В данной ситуации важна помощь воспитателей. Они контролируют детей: не разрешают снимать окклюдор, подглядывать, подбирают игры, позволяющие работать амблиопичным глазом. Большое значение имеет проведение в группах разнообразных занятий с учетом индивидуальной зрительной нагрузки (кольцеброс, бадминтон, сбор пазлов, мозаики и др.).

На фоне коррегированной церебральной гемодинамики осуществляли гелий-неоновую лазерстимуляцию центральной ямки сетчатки с целью повышение остроты зрения амблиопичного глаза. При достижении остроты зрения свыше 0,4 в комплексное лечение присоединяли компьютерные программы.

Плеопто-ортоптическое лечение проводилось в течение одного месяца. Причем ребенок сам выбирал прибор или тест-объекты на компьютере, с которыми у него есть желание работать. Затем ненавязчиво медсестра добавляла другой прибор. В течение дня ребенок работает на 2-3 приборах, не устает и продолжает посещать общеобразовательные занятия в группе. В течение года неоднократно комбинации приборов и методик лечения менялись. Мы считаем, что именно это позволяет добиться положительных результатов в течение года.

Во время последующего месячного перерыва дети получали массаж воротниковой зоны шеи по классической методике. При этом окклюзия и работа в группе, занятия лечебной физкультурой продолжались.

Офтальмологический осмотр каждые 3 мес. включал оценку остроты зрения амблиопичного глаза, состояние функциональной скотомы, определение углов косоглазия, определение характера зрения. Проводили также общепринятое офтальмологические обследование.

Результаты и обсуждение

У всех детей с косоглазием подвижность глаз была в полном объеме, оптический аппарат и глазное дно без патологии. По данным оптической когерентной томографии патология в сетчатке отсутствовала (обследовано 40 детей). Угол косоглазия составлял от 10° до 45°. У 49 детей зрительная фиксация амблиопичного глаза была центральная, у 8 – парамакулярная. Острота зрения с коррекцией ведущего глаза составила 0,65±0,19, парного при амблиопии слабой степени – 0,46±0,07, средней степени – 0,22±0,04, 0,06±0,02 – высокой степени, при амблиопии очень высокой степени – 0,03±0,006. У всех детей характер зрения монокулярный.

В результате комплексного лечения и активного включения в него воспитателей в течение года отмечено повышение остроты зрения амблиопичного глаза.

Так через 3-5 мес. у 12 пациентов острота зрения амблиопичного глаза слабой степени приблизилась к остроте зрения ведущего глаза (0,6-0,8). Они получали только ортоптическое лечение. Через 2 мес. дети направлены на хирургическое исправление косоглазия с последующим ортоптическим лечением.

У 13 детей амблиопия средней степени стала слабой, а острота зрения составила 0,4-0,5. В дальнейшем длительность окклюзии уменьшили до 3-4 часов в день, к плеоптическому лечению добавили отроптическое. У 5 детей амблиопия высокой степени стала средней (острота зрения – 0,3) и только у одного ребенка острота зрения амблиопичного глаза очень высокой степени повысилась до 0,1. В течение года нами отмечалась положительная динамика в увеличении остроты зрения, особенно при амблиопии слабой и средней степени, что способствовало перераспределению детей в группах по степени амблиопии (табл. 1).

Динамика остроты зрения амблиопичного глаза до и после лечения в течение года отражена в табл. 2.

Полагаем, что улучшение гемодинамических показателей головного мозга позволяет стабилизировать обменные процессы, а лазерстимуляция и аппаратное лечение создают условия для активации компенсаторно-приспособительных резервов. В результате комплексного лечения через 5 мес. у 6 детей зрительная фиксация стала макулярной, у 3-х – через 7 мес.

Через 10 мес. еще 11 детей были направлены на хирургическое лечение косоглазия.

К концу первого года лечения бинокулярное зрение было выработано у 13 детей, одновременное – у 10.

Заключение

Таким образом, комплексная программа, которая включает в себя не только офтальмологические упражнения и тренировки, а также лечение сопутствующей неврологической патологии, опорно-двигательного аппарата, коррекционно-педагогические и музыкально-коррекционные занятия, компьютерное лечение, позволили улучшить зрительные функции (повысить остроту зрения, выработать бинокулярное зрение) за короткий период зрительной реабилитации.

Успех лечения зависит от выбора оптимальных и удобных как для детей, так и родителей и медиков форм и методов терапии.

Условия сада комбинированного вида позволяют совмещать общеразвивающие занятия и аппаратное лечение.

Проведенный анализ результатов лечения косоглазия демонстрирует очевидное превосходство сада комбинированного вида над кабинетом охраны зрения детей. Полагаем, что эффективность лечения в детском саду комбинированного вида будет увеличиваться, а сами детские сады имеют будущее.

Сведения об авторах:

Александрова Нина Николаевна – канд. мед. наук, доцент кафедры глазных болезней ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского».

Еременко Ксения Юрьевна – канд. мед. наук, ассистент кафедры глазных болезней ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского».